Hace algún tiempo, gracias a la periodista Rosa Chávez, llegué a una cita de Toni Morrison que me resultó especialmente luminosa. Morrison, mujer negra ganadora del Pulitzer y del Nobel, señaló con agudeza que la “muy grave función del racismo es la distracción”. El racismo, dice Morrison, “te retiene explicando, una y otra vez, tu razón de ser. Alguien dice que no tienes lenguaje y tú te pasas 20 años demostrándole que sí lo tienes. Alguien dice que no tienes arte, así que escarbas hasta mostrarle que sí”. Como un sistema de opresión y discriminación histórica y estructuralmente definido, y también como un sistema de producción de ficciones sobre la raza que ordenan nuestras experiencias, afectos y deseos individuales y sociales, opera a través de una inversión fundamental que coloca sobre los racializados la carga de la prueba de su propia existencia, de su propia razón de ser, de sus culturas, de su propio lugar en el mundo.

La cita resonó mucho con mi propia experiencia frente al racismo. Miente quien señala que no es racista: somos educados en el racismo en nuestra familias y escuelas, en nuestros medios de comunicación –y no podría ser de otro modo porque el racismo es el orden social imperante–. A los racializados se nos enseña a odiar nuestro color de piel, nuestras facciones (¿mi nariz es demasiado de indio?, ¿mis labios demasiado de negro?), y a borrar o minimizar nuestras culturas locales; y a desear la blanquitud (pregúntese usted por qué todas las publicidades de televisión de una vida buena, con un auto y una camioneta en la cochera, con vacaciones en la playa, presentan a hombres y mujeres blancos?). Y en Perú, subir en la escalera social, adquirir poder económico, político o cultural, es indefectiblemente blanquearse.

Uno se va entrenando por años en esa suerte de etiqueta social que consolida el racismo, hasta que finalmente se vuelve un gesto automático: antes de hablar, viene un “disculpen que mi opinión…”, “me van a disculpar pero creo que…”, “quizás yo estoy viendo mal las cosas, lo siento pero…”.

En mí, el racismo se instituyó como un doble, y siempre presente movimiento: hacia adentro, una pregunta por mi lugar en la sociedad (¿estoy en el espacio correcto?, ¿para dónde debería ir?); hacia fuera, una disculpa por ocupar este lugar, por irrumpir en un espacio que no era el mío y sí era el de las y los blancos (la academia, la prensa, el arte, los círculos de amigos de la clase media-alta limeña). Uno se va entrenando por años en esa suerte de etiqueta social que consolida el racismo, hasta que finalmente se vuelve un gesto automático: antes de hablar, viene un “disculpen que mi opinión…”, “me van a disculpar pero creo que…”, “quizás yo estoy viendo mal las cosas, lo siento pero…”.

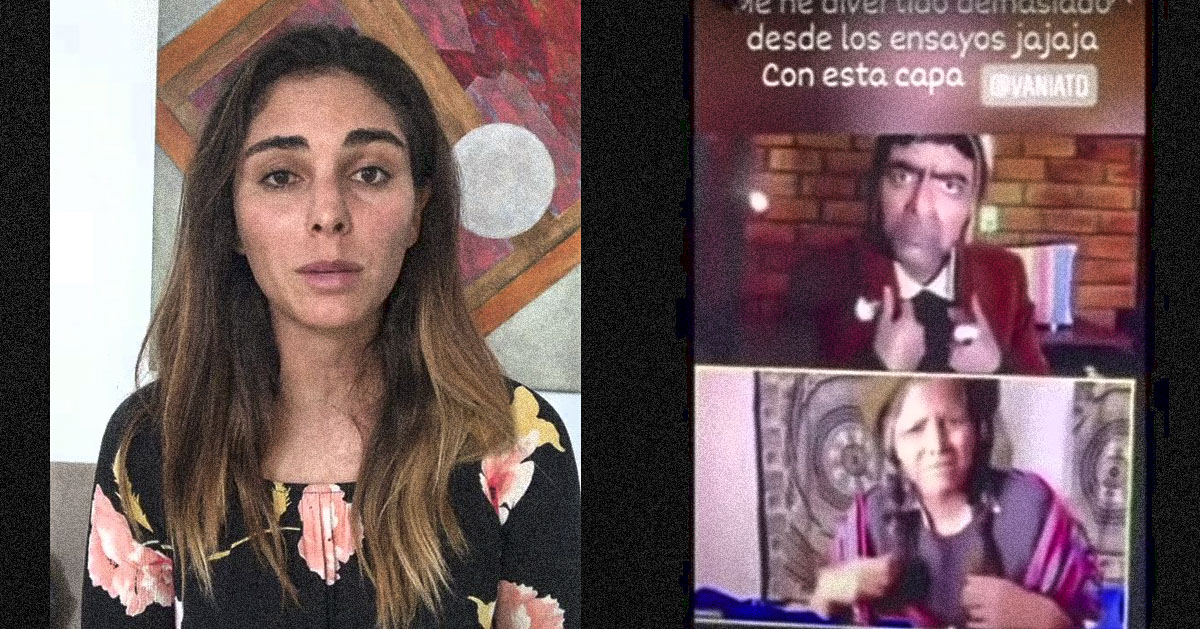

Por ello fue que lo que más me llamó la atención del más reciente episodio racista fuera no del brownface –¡qué mejor muestra de nuestro colonialismo imperante no tener un equivalente en español!– sino la política de disculpas públicas de parte de Vania Torres Olivieri y otros personajes con acciones racistas similares. Allí opera la misma inversión fundamental del racismo que pone sobre los racializados la pesada mochila de la ofensa: “a quien se haya ofendido, pido disculpas”. En otras palabras, yo no cometí una ofensa, pero si tú te sentiste mal, me disculpo de todos modos.

Antes que una disculpa, se trata de una operación de condescendencia y desplazamiento de la responsabilidad y la emocionalidad del racista, que la coloca sobre el sujeto de la dominación. Mientras que a unos se nos entrena para siempre pedir disculpas y a regular nuestra ira e indignación a riesgo de ser llamados violentistas; a otros se les enseña que nunca han de tener la responsabilidad por la ofensa, no han de disculparse jamás; que ellos pueden, al contrario, indignarse. Esta obscena confianza del hombre blanco o de la mujer blanca –años de educación acrítica y medios materiales y relaciones sociales que sostienen su identidad racista– es precisamente la que les permite nombrarse a sí mismos como no racistas, incluso antirracistas o, en un gesto obsceno, buscar definir lo que es y lo que no es racismo, proyectar e imponer sus vivencias particulares como universales (allí, agazapados, el racismo y el colonialismo).

Antes que una disculpa, se trata de una operación de condescendencia y desplazamiento de la responsabilidad y la emocionalidad del racista, que la coloca sobre el sujeto de la dominación. Mientras que a unos se nos entrena para siempre pedir disculpas y a regular su nuestra e indignación a riesgo de ser llamados violentistas; a otros se les enseña que nunca han de tener la responsabilidad por la ofensa, no han de disculparse jamás; que ellos pueden, al contrario, indignarse.

Ante las críticas masivas, estos personajes se asumirán o serán leídos como víctimas de una nueva caza de brujas: ¡ellos no sabían lo que hacían! ¡Son ustedes los violentos! Y aunque la economía del capitalismo comunicativo enfatiza la crítica individual y la toxicidad de las redes sociales, sí hay que ser cautos: cuando se protesta enérgicamente contra el bullying virtual a los racistas, quedan olvidadas las consecuencias del racismo en la salud mental de las y los racializados. Hoy por hoy, es más fácil que hackeen una transmisión en vivo de un evento antirracista y coloquen imágenes pornográficas, como ocurrió con la activista Kerly Garavito, que denuncien masivamente y cierren la cuenta de Instagram del activista Orlando Sosa Lozada, o que amenacen a la activista Daniela Ortiz hasta obligarla a salir de España; a que alguien sea condenado por racismo. He ahí, y en muchos otros espacios, la violencia lenta, constante, e imparable del racismo.