Durante los últimos cuatro meses y en plena pandemia, Marcel Velázquez Castro, ensayista y profesor de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha venido trabajando en su próximo libro Hijos de la peste. La obra trata sobre los imaginarios culturales de la peste en Lima y, en parte, explora el racismo contra los chinos a inicios del siglo XX. De hecho, el discurso racista en el Perú es un tema que el investigador conoce bastante bien y que ya ha abordado en sus libros La mirada de los gallinazos. Cuerpo, fiesta y mercancía en el imaginario sobre Lima, 1640-1895 y Las máscaras de la representación: El sujeto esclavista y las rutas del racismo en el Perú, 1775-1895. Velázquez tiene una cuenta muy activa en Twitter desde donde comenta las conductas que reproducen el discurso racista y que se dan en espacios públicos como el de las redes sociales. El Foco conversó con él sobre los casos mediáticos recientes de racismo y sobre cómo se ha desarrollado este mal en el Perú.

– ¿Por qué actos como el caso reciente de la surfista Vania Torres, que utilizó un producto para quitarse el maquillaje con el que pretendía representar a una mujer andina, o el de Mario Bryce dándole un jabón a Julio Arbizu en un debate para postular al Congreso pueden ser calificados de racistas?

-Porque son acciones o conductas en el espacio público que poseen una gran resonancia social por la naturaleza del funcionamiento de las redes sociales. Es decir, no son ideas o creencias que se quedan en el fuero interno, sino se materializan en una conducta racista, pues discrimina a un grupo social de manera explícita y pública. Aunque muchos parecen no saberlo, la discriminación racial está prohibida por la Constitución. En la «fantasía legislativa», la discriminación racial es delito; sin embargo, no conozco casos de condena por este delito. Sobre estos casos, es importante saber que durante la modernidad se construye artificialmente una correlación entre decencia, salud, limpieza y blancura por un lado; e indecencia, enfermedad, suciedad y negros, indios y chinos, por el otro. En estos marcos culturales, hay que inscribir el mandato social de blanqueamiento facial entre la policromática población limeña.

– ¿Cómo y por qué se asocia la «suciedad» al color de piel distinto al blanco?

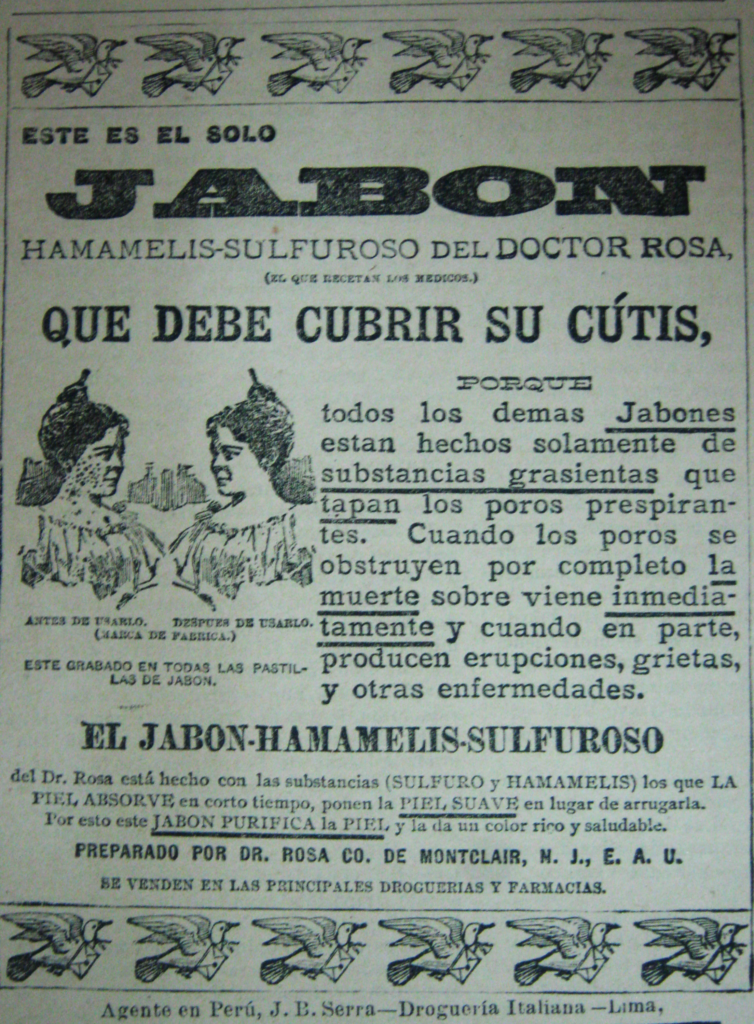

-Esto es una herencia del colonialismo del siglo XIX y, de alguna manera, también de la modernidad. Por otro lado, sin negar las ventajas prácticas del jabón, es imposible no ver su asociación con el colonialismo, racismo e higienismo. Las políticas de blanqueamiento y el ingreso a la “civilización” mediante el consumo de mercancías occidentales presuponían que sucio y no-blanco eran sinónimos, como en los clásicos avisos anglosajones de Pear’s Soap, que acompañaron el desarrollo del imperialismo británico casi en todo el mundo. El jabón se convirtió simultáneamente en una mercancía emblema de la modernidad, una materialización de la violencia simbólica colonial y una ratificación del racismo explícito. Adicionalmente, movilizaba las fantasías de civilización, limpieza y blanqueamiento entre sectores sociales «marrones». Desde otro ángulo, la ciencia médica y las concepciones higienistas confirman el triunfo del jabón. Por consiguiente, desde mediados del XIX, se establece una correlación entre bello, blanco y decente y así se fortalece la legitimación de la jerarquización racial en el Perú.

– ¿Y existen ejemplos similares al de la publicidad de Pear’s Soap en diarios peruanos de la época?

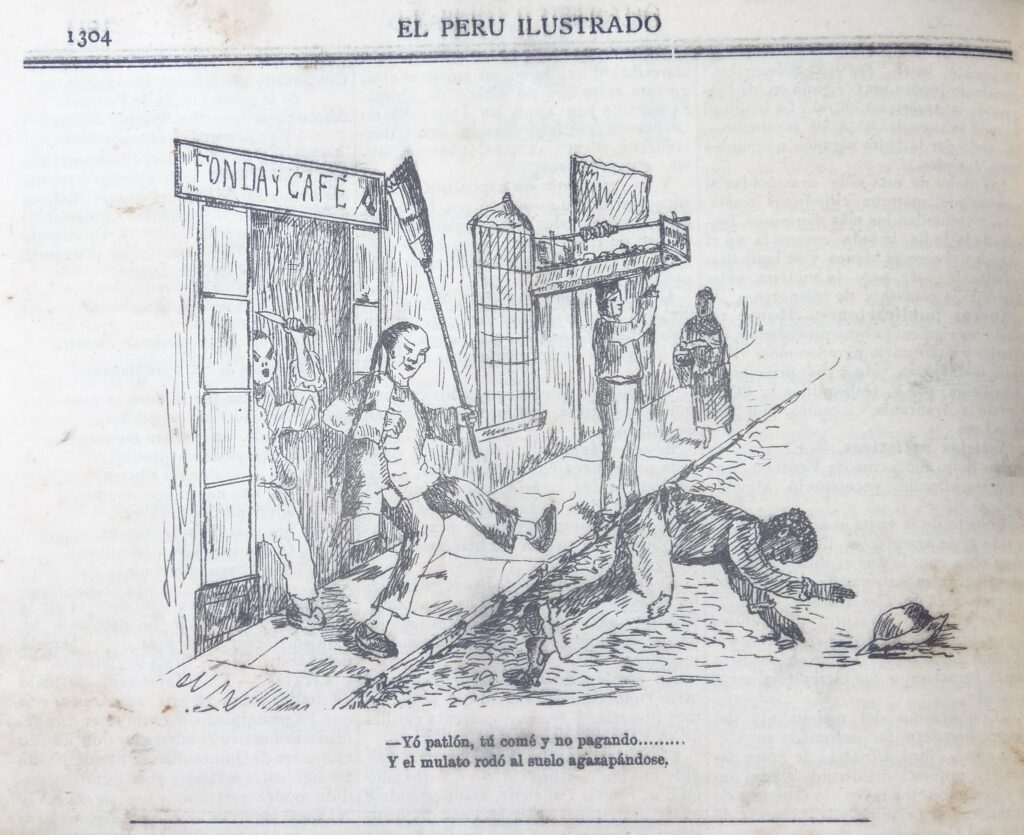

-Claro que sí, desde el siglo XIX, con (la revista) El Perú Ilustrado. Hay que entender que se trataba de un fenómeno global de la modernidad. Son productos que se venden en diversas partes del mundo y que tienen una estrategia publicitaria que es la misma. Por ejemplo, la publicidad de las cremas para las mujeres decían, casi textualmente, «suavizar el cutis», «hermosear» y, por supuesto, «blanquear». Entonces se crea ahí una red de sentidos entre lo «hermoso», lo «limpio» y lo «blanco»; con lo cual se ratifica ese circuito mental que comento.

– ¿Revistas o webs de tiendas comerciales como Ripley o Saga o la publicidad de hoy en los medios masivos continúan alimentando el racismo? ¿Por qué?

-La publicidad tiene una tarea que no es solamente vender mercaderías, sino, sobre todo, vender fantasías, vender asociaciones imaginarias. Eso es algo que ocurre y funciona. Es interesante ver cómo cuando se publicitan servicios o productos que tienen un mayor costo económico, estos son promocionados por una figura social que está más arriba en la escala pigmentocrática peruana. Y conforme el producto o servicio va bajando, la tonalidad social de quien lo publicita va «descendiendo». La publicidad contribuye con este sistema de cognición mental que es el racismo. Pero creo que es muy fácil ahora, bajo el imperio de la indignación, condenar públicamente al racista, algo que está muy bien y hay que hacer. Pero lo que no hacemos es preguntarnos por qué la gente no blanca compra y consume esos productos alentados por la fantasía del blanqueamiento. Entonces hay que discutir con el racializado y construir herramientas con él para liberarnos todos de este sistema de cognición mental y dominación social que es el racismo.

– ¿Y cómo podrían liberarse de estas estructuras mentales?

-Primero hay que tomar consciencia de por qué esto funciona así. Es muy difícil porque está naturalizado tanto desde las élites como también desde los sectores racializados. A veces hay como una concepción poco real de las conductas sociales de los sectores populares: se los tiende a imaginar impolutos y siempre se defiende sus derechos cuando muchas veces ellos están atrapados en esta maraña de significantes. Entonces solo con ellos se puede cambiar esto. No se trata de que haya un mesías o de personas que vengan de afuera, tiene que surgir de los propios sujetos populares una consciencia de estos sistemas para discutirlos y enfrentarlos abiertamente.

– ¿Cuál sería el origen del racismo en el Perú? ¿Llegó con los españoles?

-Con el tiempo, investigando y profundizando en estos temas, ahora considero que no es el mundo colonial o el proceso histórico de la conquista el que crea el racismo, como, por ejemplo, lo sostiene (Aníbal) Quijano, quien sí habla de una división racial del trabajo con la instauración del mundo colonial. Creo que el racismo es producto de la segunda ola de la modernidad, es decir, es un producto típico de lo que se denomina «el largo siglo XIX», que va desde la Revolución Francesa hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde se consolida esta «cognición», esta «sensibilidad» y «racionalidad» que, mezcladas, crea el discurso racista, que por un lado justifica el colonialismo (la conquista de territorios y las razas inferiores) y por otro lado, y aquí lo importante, permite combatir desde la cultura y la sociabilidad el mandato formal de la ‘igualdad’ republicana. El racismo en el Perú se dispara contra la población afrodescendiente no cuando existía la esclavitud , sino se dispara cuando se abole la esclavitud, cuando ya no hay un sistema jurídico que me diferencie radicalmente del «otro» esclavo, que ahora es tan ciudadano como el blanco. Allí se dispara el racismo.

– ¿Hay diferencias en el racismo contra el afrodescendiente, el andino y el amazónico?

-El racismo contra el afrodescendiente está vinculado más a las dinámicas del trabajo servil y de la sexualidad propias de la esclavitud. Sin duda, tiene una dimensión física, donde los atributos físicos son considerados como atributos que posibilitan la desigualdad social. En el caso andino, el racismo va por el lado cultural. Son las costumbres del mundo andino las que se consideran inferiores, ajenas a la civilización o, como se decía en una época, es “el problema indígena”. Era un problema para la nación peruana este sujeto social. El caso de lo amazónico ha sido menos estudiado. Lo amazónico fue visto tradicionalmente como una frontera que debía ser civilizada y domesticada. El racismo contra el sujeto amazónico ha sido feroz y violento, durante la época del caucho. Luego, en el siglo XX, se ha proseguido destruyendo sus tierras y bosques. Allí hay un ejemplo de racismo institucional y esta pandemia lo ha evidenciado. Los indígenas amazónicos no solo no han sido auxiliados por el Estado, sino que ha sido este, por sus torpezas y errores el que los ha contagiado y condenado a muerte a decenas de apus.

– En su próximo libro, Hijos de la Peste, usted explora el racismo contra los chinos en Lima a inicios del siglo XX. ¿Cómo se da este fenómeno?

-En el caso del chino, cuando llega la población inmigrante china al Perú, a mediados del siglo XIX, luego de que se terminara la esclavitud y a falta de mano de obra, surge una xenofobia contra los chinos, principalmente de parte de los sectores limeños y de la costa. Esta xenofobia está basada en que ellos lucían diferentes por la lengua, la vestimenta y sus costumbres. Luego, esa xenofobia va derivando en formas racistas en las cuales se considera que «esencialmente» el chino, por pertenecer a ese grupo social, tiene que ser enfermo, sucio, tuberculoso o el portador de la peste. Desde Lima, hay una íntima correlación en el imaginario de las enfermedades: primero la fiebre amarilla en 1868 que se le atribuye a los chinos, después la peste bubónica en 1903. Luego el racialismo, que era un sistema mundial, coloca a la ‘raza amarilla’ en una posición subordinada.

– ¿Si en el siglo XIX el racismo contra el afrodescendiente se fundamentada, en parte, en el miedo al varón negro y el deseo de la mujer negra, el racismo de hoy contra grupos andinos en qué se fundamentaría?

-El miedo social de las élites es el miedo a la igualdad, pero no a la igualdad jurídica o formal que siempre van a defender, sino me refiero a perder, imaginariamente, ese lugar de privilegio que ellos se autoatribuyen. Ante eso, la reacción racista en el Perú tiene que ver con «poner a cada quien en su lugar». «¡Tú no sabes con quién estás hablando!», «¡ahora vas a ver con quién te has metido!», dicen. Ese tipo de expresiones condensan una ideología que viene de muy atrás y que todavía viene funcionando. Se trata de naturalizar la desigualdad para combatir esa igualdad formal que cada vez gana más terreno y conciencia. Piensan: «si legalmente soy igual al otro, entonces al otro lo estereotipo y lo vinculo con aspectos negativos como la suciedad, la enfermedad y la fealdad». De esa manera no solo lo hago distinto a mí, sino desigual a mí.

– ¿Qué diferencia hay entre el racismo peruano y el norteamericano? ¿Cree que en el Perú podría darse protestas como las que hay en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd?

-Son racismos muy diferentes. En el Perú, el racismo convive con el discurso del mestizaje; en Estados Unidos es más evidente la segregación urbana, la sociedad de clases y el racismo institucional es más poderoso. El Estado peruano es más ambivalente, se adorna con el discurso del multiculturalismo y el triunfo de «todas las sangres», pero esa afirmación mestiza deja afuera de la imagen nacional a muchos y oculta las jerarquías raciales invisibles que estallan en tiempos de crisis. Por eso, no me parece casual que estos episodios recientes de racismos ocurran en este periodo de crisis. Creo que las manifestaciones en Estados Unidos tienen una lógica que en el Perú no articularían las mismas demandas. Creo que una gran manifestación antirracista en el Perú debe ser antiestatal y anticapitalista para movilizar banderas entrelazadas. Lo positivo es el mayor activismo de académicos y colectivos ciudadanos en las redes. Ya el racismo no pasa desapercibido.

– ¿En qué aspectos debería trabajar el Estado de cara al Bicentenario para erradicar el racismo?

-La discriminación racial está prohibida por la Constitución y existe en Código Penal un delito por discriminación. La discriminación racial debe ser considerada un delito. Eso es algo que el Estado tiene que hacer sentir a la sociedad. Las prácticas de discriminación racial no solo tienen que ser condenadas en redes sociales, sino que tiene que haber una acción del Estado que va a servir para construir una sociedad donde podamos todos combatir el racismo. Creo que una de las agendas fundamentales del bicentenario tiene que ser esta lucha contra el racismo silencioso y soterrado, pero que está allí, vivito y coleando, en diversas manifestaciones.

LEE TAMBIÉN